posted 2021.09.24

By-遊々亭- 遊戯王担当

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

今回は9/1から 9/15までの販売ランキングをお届け!

どんなカードが人気だったのかをチェックしてみて下さい!

9/1 - 9/15 販売ランキング

第10位

| 第10位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できず、このカードを発動するターン、自分は特殊召喚されたモンスター以外のフィールドのモンスターの効果を発動できない。(1):自分フィールドに「勇者トークン」が存在しない場合に発動できる。自分フィールドに「勇者トークン」(天使族・地・星4・攻/守2000)1体を特殊召喚する。自分フィールドに「運命の旅路」が存在しない場合、さらにデッキから「運命の旅路」1枚を選んで自分の魔法&罠ゾーンに表側表示で置く事ができる。 |

第9位

| 第9位 |

|---|

| <> |

レベル4モンスター×2

このカード名の(1)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):「エクソシスター」モンスターを素材としてこのカードのX召喚に成功した自分・相手ターンに、相手のフィールド・墓地のカード1枚を対象として発動できる。そのカードを除外する。(2):このカードは墓地から特殊召喚されたモンスターとの戦闘では破壊されない。(3):このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。デッキから「エクソシスター」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 |

第8位

| 第8位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドの「P.U.N.K.」モンスター1体をリリースして発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。(2):手札・フィールドのこのカードを墓地へ送って発動できる。自分の手札を1枚選んで墓地へ送り、デッキからレベル8以外の「P.U.N.K.」モンスター1体を特殊召喚する。(3):1ターンに1度、このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。そのモンスターの元々の攻撃力分だけ自分のLPを回復する。 |

第7位

| 第7位 |

|---|

| <> |

レベル4モンスター×2

このカード名の(1)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):「エクソシスター」モンスターを素材としてこのカードのX召喚に成功した自分・相手ターンに、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。(2):このカードは墓地から特殊召喚されたモンスターが発動した効果では破壊されない。(3):このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このターン中は自分フィールドのXモンスターの攻撃力が800アップする。 |

第6位

| 第6位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):600LPを払って発動できる。デッキから「No-P.U.N.K.セアミン」以外の「P.U.N.K.」モンスター1体を手札に加える。(2):このカードが墓地へ送られた場合、自分フィールドの「P.U.N.K.」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は600アップする。 |

第5位

| 第5位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドに他の「エクソシスター」モンスターが存在する場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。自分フィールドに「エクソシスター・イレーヌ」が存在する場合、さらに自分は800LP回復する。(2):自分・相手の墓地のカードが相手によって墓地から離れた場合に発動できる。「エクソシスター」Xモンスター1体を、自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。 |

第4位

| 第4位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分メインフェイズに発動できる。手札から「エクソシスター」モンスター1体を特殊召喚する。その後、自分フィールドに「エクソシスター・エリス」が存在する場合、自分は800LP回復する。(2):自分・相手の墓地のカードが相手によって墓地から離れた場合に発動できる。「エクソシスター」Xモンスター1体を、自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。 |

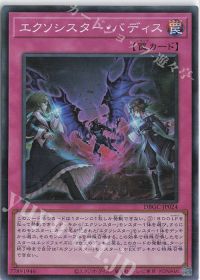

第3位

| 第3位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):800LPを払って発動できる。デッキから「エクソシスター」モンスター1体を選び、さらにそのモンスターにカード名が記された「エクソシスター」モンスター1体をデッキから選ぶ。そのモンスター2体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに持ち主のデッキに戻る。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は「エクソシスター」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |

第2位

| 第2位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドに「勇者トークン」が存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。(2):手札・墓地のこのカードを除外して発動できる。自分のデッキ・墓地から「アラメシアの儀」1枚を選んで手札に加える。(3):自分フィールドに「勇者トークン」が存在する場合に発動できる。デッキから「勇者トークン」のトークン名が記されたフィールド魔法カード1枚を選んで自分のフィールドゾーンに表側表示で置く。 |

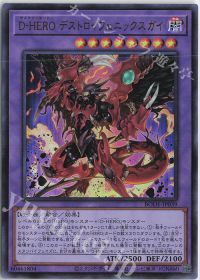

第1位

| 第1位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):自分の手札・デッキから、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、「D-HERO」モンスターを融合素材とするその融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは次のターンのエンドフェイズに破壊される。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は闇属性の「HERO」モンスターしか特殊召喚できない。 |

今回の販売ランキングは以上になります。

次回もお楽しみに!

遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh

posted 2021.09.10

By-遊々亭- 遊戯王担当

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

今回は8/16から 8/31までの販売ランキングをお届け!

どんなカードが人気だったのかをチェックしてみて下さい!

8/16 - 8/31 販売ランキング

第10位

| 第10位 |

|---|

| <> |

レベル4モンスター×2

このカード名の(1)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):「エクソシスター」モンスターを素材としてこのカードのX召喚に成功した自分・相手ターンに、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。(2):このカードは墓地から特殊召喚されたモンスターが発動した効果では破壊されない。(3):このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このターン中は自分フィールドのXモンスターの攻撃力が800アップする。 |

第9位

| 第9位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできない。(1):このカードは手札から特殊召喚できる。(2):このカードの(1)の方法で特殊召喚に成功した場合に発動する。相手は、自分または相手の墓地からレベル4モンスター1体を選び、自身のフィールドに特殊召喚できる。 |

第8位

| 第8位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドに他の「エクソシスター」モンスターが存在する場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。自分フィールドに「エクソシスター・イレーヌ」が存在する場合、さらに自分は800LP回復する。(2):自分・相手の墓地のカードが相手によって墓地から離れた場合に発動できる。「エクソシスター」Xモンスター1体を、自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。 |

第7位

| 第7位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):800LPを払って発動できる。デッキから「エクソシスター」モンスター1体を選び、さらにそのモンスターにカード名が記された「エクソシスター」モンスター1体をデッキから選ぶ。そのモンスター2体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに持ち主のデッキに戻る。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は「エクソシスター」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |

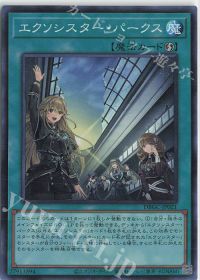

第6位

| 第6位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):自分・相手のメインフェイズに800LPを払って発動できる。デッキから「エクソシスター・パークス」以外の「エクソシスター」カード1枚を手札に加える。この効果でモンスターを手札に加え、そのモンスターにカード名が記された「エクソシスター」モンスターが自分のフィールド・墓地に存在している場合、さらに手札に加えたそのモンスターを特殊召喚できる。 |

第5位

| 第5位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドに「勇者トークン」が存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。(2):手札・墓地のこのカードを除外して発動できる。自分のデッキ・墓地から「アラメシアの儀」1枚を選んで手札に加える。(3):自分フィールドに「勇者トークン」が存在する場合に発動できる。デッキから「勇者トークン」のトークン名が記されたフィールド魔法カード1枚を選んで自分のフィールドゾーンに表側表示で置く。 |

第4位

| 第4位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):このカードが墓地に存在し、自分フィールドにレベル3モンスターが召喚・特殊召喚された場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはチューナーとして扱い、フィールドから離れた場合に除外される。このターン、自分はレベルまたはランクが3以上のモンスターしか特殊召喚できない。(2):このカードが除外された場合、このカード以外の除外されている自分のカード1枚を対象として発動できる。そのカードをデッキに戻す。 |

第3位

| 第3位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分メインフェイズに発動できる。手札から「エクソシスター」モンスター1体を特殊召喚する。その後、自分フィールドに「エクソシスター・エリス」が存在する場合、自分は800LP回復する。(2):自分・相手の墓地のカードが相手によって墓地から離れた場合に発動できる。「エクソシスター」Xモンスター1体を、自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。 |

第2位

| 第2位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):自分の手札・デッキから、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、「D-HERO」モンスターを融合素材とするその融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは次のターンのエンドフェイズに破壊される。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は闇属性の「HERO」モンスターしか特殊召喚できない。 |

第1位

| 第1位 |

|---|

| <> |

(1):1500LPを払って以下の効果を発動できる。

●モンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。

●自分または相手がモンスターを特殊召喚する際に発動できる。その特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊する。 |

今回の販売ランキングは以上になります。

次回もお楽しみに!

遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh

posted 2021.08.31

By-遊々亭- 遊戯王担当

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

今回は8/1から 8/15までの販売ランキングをお届け!

どんなカードが人気だったのかをチェックしてみて下さい!

8/1-8/15 販売ランキング

第10位

| 第10位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):このカード以外の手札の「相剣」カード1枚または幻竜族モンスター1体を捨てて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、自分フィールドに「相剣トークン」(幻竜族・チューナー・水・星4・攻/守0)1体を特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したトークンが存在する限り、自分はSモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。(2):このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。相手に1200ダメージを与える。 |

第9位

| 第9位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドの天使族モンスターの効果が発動した場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。(2):相手フィールドの表側表示のカード1枚と自分フィールドの攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手のカードを除外し、その自分のモンスターを守備表示にする。(3):フィールドのこのカードが戦闘・効果で破壊された場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは戦闘では破壊されない。 |

第8位

| 第8位 |

|---|

| <> |

このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。(1):以下のいずれかの効果を含む魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その効果を無効にする。

●デッキからカードを手札に加える効果

●デッキからモンスターを特殊召喚する効果

●デッキからカードを墓地へ送る効果 |

第7位

| 第7位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。(1):相手モンスターが戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その相手モンスターは、攻撃力が0になり、表示形式を変更できず、効果は無効化される。(2):墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキからレベル5以上の水属性モンスター1体を墓地へ送る。その後、自分の墓地から水属性モンスター1体を選んで手札に加える事ができる。この効果の発動後、次の自分ターンの終了時まで自分は水属性モンスターしか特殊召喚できない。 |

第6位

| 第6位 |

|---|

| <> |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。(1):自分の手札・デッキから、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、「D-HERO」モンスターを融合素材とするその融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは次のターンのエンドフェイズに破壊される。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は闇属性の「HERO」モンスターしか特殊召喚できない。 |

第5位

| 第5位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。(1):自分メインフェイズに発動できる。手札のこのカードを相手ターン終了時まで公開する。この効果で公開し続けている間、フィールドにセットされたカードは効果では破壊されない。(2):セットされた魔法・罠カードが発動した場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。手札で公開されている状態でこの効果を発動した場合、さらにデッキから魔法・罠カード1枚を自分フィールドにセットできる。そのカードは次のターンのエンドフェイズに除外される。 |

第4位

| 第4位 |

|---|

| <> |

| このカード名の、(1)の効果は1ターンに1度しか使用できず、(2)の効果はデュエル中に1度しか使用できない。(1):このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分のデッキ・墓地のモンスター及び除外されている自分のモンスターの中から、「D-HERO」モンスター1体を選んでデッキの一番上に置く。(2):自分のフィールド・墓地に「D-HERO ディナイアルガイ」以外の「D-HERO」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。 |

第3位

| 第3位 |

|---|

| <> |

このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。(1):このカードが手札・墓地に存在する場合、自分・相手のメインフェイズに、自分フィールドの天使族モンスターを3体までリリースして発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。さらに、この効果を発動するためにリリースしたモンスターの数によって以下の効果をそれぞれ適用できる。

●2体以上:相手フィールドのカード1枚を選んで破壊する。

●3体:自分はデッキから2枚ドローする。 |

第2位

| 第2位 |

|---|

| <> |

レベル6以上の「HERO」モンスター+「D-HERO」モンスター

このカード名の(2)(3)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):相手フィールドのモンスターの攻撃力は、自分の墓地の「HERO」カードの数×200ダウンする。(2):自分・相手ターンに発動できる。自分フィールドのカード1枚とフィールドのカード1枚を選んで破壊する。(3):このカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。次のターンのスタンバイフェイズに、自分の墓地から「D-HERO」モンスター1体を選んで特殊召喚する。 |

第1位

| 第1位 |

|---|

| <> |

| このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。(1):このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキ・EXデッキから天使族モンスター1体を墓地へ送る。このカードのレベルはターン終了時まで、そのモンスターのレベル分だけ上がる。(2):このカードがリリースされた場合に発動できる。手札・デッキから「宣告者の神巫」以外のレベル2以下の天使族モンスター1体を特殊召喚する。 |

今回の販売ランキングは以上になります。

次回もお楽しみに!

遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh