遊々亭攻略ブログ

遊戯王 OCG 遊々亭Blogです。

遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王 OCGに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!

posted 2021.08.06

FINAL Days 開催!!

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

お客様の日頃のご愛顧に感謝致しまして、夏のサプライズをお届けします!

遊々亭 2021年 SUMMER SALE FINAL Daysを本日8/6より開催します!!

今夏もシングルカード特価販売に、ご購入者様ポイントキャンペーン、そしてご購入者様プレゼントと、

お買い得で楽しさいっぱいの大セールとなっております!

是非この機会に遊々亭 2021年 SUMMER SALEを覗いてみてくださいね!

- シングルカード特価販売!

欲しかったあのカードがお得に買えちゃうかも!? - 確率で10%、15%割引券配布!

なんと次回のお買い物でご利用頂けるノーマル(5%OFF)割引券が、1/15の確率でSR(10%OFF)割引券に、1/25の確率でUR(15%OFF)割引券に変化!FINAL Daysの期間はノーマル(5%OFF)割引券が、1/10の確率でSR(10%OFF)割引券に、1/15の確率でUR(15%OFF)割引券に変化! - さらに!シングル3,000円以上お買い上げのお客様に

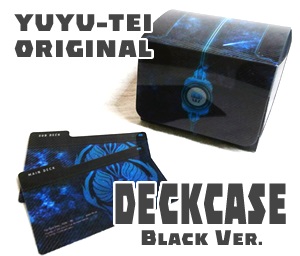

もれなく『遊々亭オリジナルデッキケースBLACK Ver.』プレゼント!

今回のSUMMER SALEでも、特集としてさらにお得なカードをご紹介!!

SUMMER SALEの特集ページはこちら!

SALE恒例!今年もお楽しみの期間限定「福袋」をご用意しております!!

SUMMER SALE2021福袋の販売ページはこちら!

| 遊戯王OCG SUMMER SALE2021福袋、販売開始! 封入内容:3枚1組 HR、PSE、20thSE、SE、UR、SR(各KC仕様、パラレル仕様、ミレニアム仕様も含む)の中からランダムに3枚入り。 ※お1人様3袋まで。 |

SALE恒例!今年もお楽しみの期間限定「デッキセット」をご用意しております!!

SUMMER SALEデッキセットの販売ページはこちら!

| メインデッキ40枚+エクストラデッキ15枚入り! 販売ページはこちら! |

| メインデッキ40枚+エクストラデッキ15枚入り! 販売ページはこちら! |

期間中、次回のお買い物でご利用頂ける特別な割引券各種の封入をさせて頂きました!

最終三日間に関しては封入確率をアップさせていただきます!

ご購入の際、SR割引券は1/151/10、UR割引券は1/251/15の確率で封入させていただきます!

(お買い物の際、SR割引券は10%OFF、UR割引券は15%OFFとなります)

|

さらにさらに、シングルカードご購入様にはオリジナルグッズのプレゼントも実施しちゃいます!

遊々亭 SUMMER SALE(7/30~8/8)中にシングルカードを3,000円以上お買い求めのお客様にはもれなくこちらの『遊々亭オリジナルデッキケースBLACK Ver.』をプレゼント致します!

遊々亭公式Twitter、広報担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王担当Twitter】 @yuyutei_yugioh

posted 2021.07.30

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

お客様の日頃のご愛顧に感謝致しまして、夏のサプライズをお届けします!

遊々亭 2021年 SUMMER SALE 第2弾を本日7/30より開催します!!

今夏もシングルカード特価販売に、ご購入者様ポイントキャンペーン、そしてご購入者様プレゼントと、

お買い得で楽しさいっぱいの大セールとなっております!

是非この機会に遊々亭 2021年 SUMMER SALEを覗いてみてくださいね!

- シングルカード特価販売!

欲しかったあのカードがお得に買えちゃうかも!? - 確率で10%、15%割引券配布!

なんと次回のお買い物でご利用頂けるノーマル(5%OFF)割引券が、1/15の確率でSR(10%OFF)割引券に、1/25の確率でUR(15%OFF)割引券に変化! - さらに!シングル3,000円以上お買い上げのお客様に

もれなく『遊々亭オリジナルデッキケースBLACK Ver.』プレゼント!

今回のSUMMER SALEでも、特集としてさらにお得なカードをご紹介!!

SUMMER SALEの特集ページはこちら!

SALE恒例!今年もお楽しみの期間限定「福袋」をご用意しております!!

SUMMER SALE2021福袋の販売ページはこちら!

| 遊戯王OCG SUMMER SALE2021福袋、販売開始! 封入内容:3枚1組 HR、PSE、20thSE、SE、UR、SR(各KC仕様、パラレル仕様、ミレニアム仕様も含む)の中からランダムに3枚入り。 ※お1人様3袋まで。 |

SALE恒例!今年もお楽しみの期間限定「デッキセット」をご用意しております!!

SUMMER SALEデッキセットの販売ページはこちら!

| メインデッキ40枚+エクストラデッキ15枚入り! 販売ページはこちら! |

| メインデッキ40枚+エクストラデッキ15枚入り! 販売ページはこちら! |

| メインデッキ40枚+エクストラデッキ15枚入り! 販売ページはこちら! |

期間中、次回のお買い物でご利用頂ける特別な割引券各種の封入をさせて頂きました!

ご購入の際、SR割引券は1/15、UR割引券は1/25の確率で封入させていただきます!

(お買い物の際、SR割引券は10%OFF、UR割引券は15%OFFとなります)

|

さらにさらに、シングルカードご購入様にはオリジナルグッズのプレゼントも実施しちゃいます!

遊々亭 SUMMER SALE(7/30~8/8)中にシングルカードを3,000円以上お買い求めのお客様にはもれなくこちらの『遊々亭オリジナルデッキケースBLACK Ver.』をプレゼント致します!

遊戯王OCG SUMMER SALE Twitterキャンペーンを開催中!!

下記に記載したアカウントをフォローしてツイートをRTするだけで賞品が手に入るチャンス!?

奮ってご応募ください!!

SUMMER SALE Twitterキャンペーン! このアカウントをフォローし、本ツイートを公式RTして頂いた方から1名様に「PSE Evil★Twin's トラブル・サニー」をプレゼント!https://t.co/dEA9qwyW5d#遊戯王 pic.twitter.com/GqrRj26CYH

-- -遊々亭- 遊戯王担当 (@yuyutei_yugioh) July 30, 2021

遊々亭公式Twitter、広報担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王担当Twitter】 @yuyutei_yugioh

posted 2021.07.28

こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!

今回は6/16から 6/30までの販売ランキングをお届け!

どんなカードが人気だったのかをチェックしてみて下さい!

6/16-6/30 販売ランキング

| 第10位 |

|---|---|

| <ドラゴンロイド> | |

| このカード名の【1】の効果は1ターンに1度しか使用できない。【1】:このカードを手札から捨て、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●デッキから風属性以外の「ロイド」モンスター1体を手札に加える。 ●このターン、融合モンスターを融合召喚する効果を含む効果を自分が発動した場合、その発動は無効化されず、その融合召喚成功時に相手は魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 【2】:1ターンに1度、このカードが墓地に存在する場合に発動できる。墓地のこのカードはターン終了時までドラゴン族になる。 |

| 第9位 |

|---|---|

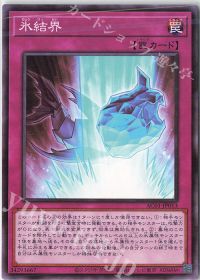

| <氷結界> | |

| このカード名の【2】の効果は1ターンに1度しか使用できない。【1】:相手モンスターが戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その相手モンスターは、攻撃力が0になり、表示形式を変更できず、効果は無効化される。【2】:墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキからレベル5以上の水属性モンスター1体を墓地へ送る。その後、自分の墓地から水属性モンスター1体を選んで手札に加える事ができる。この効果の発動後、次の自分ターンの終了時まで自分は水属性モンスターしか特殊召喚できない。 |

| 第8位 |

|---|---|

| <聖騎士の盾持ち> | |

| このカード名の【1】【2】の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。【1】:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合、自分の墓地から光属性モンスター1体を除外して発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。【2】:手札・フィールドのこのカードを除外して発動できる。デッキからレベル6以下の獣族・風属性モンスター1体を手札に加える。 |

| 第7位 |

|---|---|

| <翼の恩返し> | |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。【1】:自分フィールドのモンスターが、鳥獣族モンスターのみで、元々のカード名が異なるモンスター2体以上の場合、600LPを払って発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。 |

| 第6位 |

|---|---|

| <サイレンス・シーネットル> | |

| このカード名の【1】【2】の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。【1】:自分フィールドに水属性モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分は水属性モンスターしか特殊召喚できない。【2】:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の水属性モンスターを3体まで対象として発動できる。そのモンスターをデッキに戻す。 |

| 第5位 |

|---|---|

| <ZW-天馬双翼剣> | |

| 【1】:「ZW-天馬双翼剣」は自分フィールドに1枚しか表側表示で存在できない。【2】:自分のLPが相手より2000以上少ない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。【3】:自分フィールドの「希望皇ホープ」モンスター1体を対象として発動できる。自分フィールドのこのカードを攻撃力1000アップの装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。【4】:このカードが装備されている場合、1ターンに1度、相手フィールドのモンスターが発動した効果を無効にできる。 |

| 第4位 |

|---|---|

| <灰流うらら> | |

| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。【1】:以下のいずれかの効果を含む魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その効果を無効にする。 ●デッキからカードを手札に加える効果 ●デッキからモンスターを特殊召喚する効果 ●デッキからカードを墓地へ送る効果 |

| 第3位 |

|---|---|

| <ゼアル・コンストラクション> | |

| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。【1】:手札を1枚相手に見せ、デッキから以下のカードの内いずれか1枚を手札に加える。その後、見せたカードをデッキに戻す。 ●「ZW」モンスター ●「ZS」モンスター ●「ゼアル」魔法・罠カード ●「RUM」魔法カード ●「RDM」魔法カード |

| 第2位 |

|---|---|

| <ZS-武装賢者> | |

| このカード名の【2】の効果は1ターンに1度しか使用できない。【1】:自分フィールドのモンスターが「ZS-武装賢者」以外のレベル4モンスター1体のみの場合、このカードは手札から特殊召喚できる。【2】:フィールドのこのカードを素材としてX召喚した「希望皇ホープ」モンスターは以下の効果を得る。●このX召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「ZW」モンスター1体を手札に加える。 |

| 第1位 |

|---|---|

| <ZS-昇華賢者> | |

| このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。(1):自分フィールドにカードが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。(2):フィールドのこのカードを素材としてX召喚した「希望皇ホープ」モンスターは以下の効果を得る。●このX召喚に成功した場合に発動できる。デッキから「RUM」通常魔法カード1枚を手札に加える。 |

今回の販売ランキングは以上になります。

次回もお楽しみに!

遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh