遊々亭攻略ブログ

遊戯王ラッシュデュエル 遊々亭Blogです。

遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王ラッシュデュエルに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!

posted 2021.01.25

Byカマクラル

戦うデュエリーマンのカマクラルです。

2021年2月13日(土)に今年初のパックである「デッキ改造パック 宿命のパワーデストラクション!!」が発売されます!

昨年末はマキシマム召喚という新ギミックが出たことで大きく盛り上がりましたが、今回の弾も注目カードが目白押し!

現在、判明しているカードの中から私、カマクラルが注目しているカードをピックアップしてご紹介いたします!

カード紹介

— 【公式】遊戯王ラッシュデュエル (@YuGiOh_RUSHDUEL) January 15, 2021

2月13日(土)発売!!

【デッキ改造パック 宿命のパワーデストラクション!!】

から

幻竜族モンスター

『幻刃戦士ショベロン』#ラッシュデュエル #SEVENS #遊戯王 pic.twitter.com/eeExwB3ppg

|

幻刃戦士ショベロン 通常モンスター 【レベル4/地属性/幻竜族/ATK1500/DEF 0】 若き幻刃戦士。熱い気持ちをショベルに込めて、今日も現場を掘り拓く。 |

今後の物語の中心人物になるであろうキャラクターであり、幻竜族デッキを使います。

今回のパックでは幻竜族モンスターのカードが何枚か収録されますが、このカードは魔法使い族の<ダーク・ソーサラー>やドラゴン族の<輝岩竜>と同じステータスの下級アタッカーポジションです。

幻竜族は今後も強化が見込めるテーマですので、是非とも3枚集めておきたいカードですね!

カード紹

— 【公式】遊戯王ラッシュデュエル (@YuGiOh_RUSHDUEL) January 13, 2021

2月13日(土)発売

【デッキ改造パック 宿命のパワーデストラクション!!】

から

『エンシェント・バリア』#ラッシュデュエル #SEVENS #遊戯王 pic.twitter.com/lBI3MJBzWB

|

エンシェント・バリア 通常魔法 【条件】同じ種族の自分の墓地のモンスター2体をデッキに戻して発動できる。 【効果】自分フィールドの表側表示モンスター(レベル8以下)を2体まで選ぶ。このターン、そのモンスターは相手の罠カードの効果では破壊されない。 |

結局はダーク・リベレイションが最強であり、そのために魔法使い族の比率を上げたデッキが環境で一番強いタイプのデッキでした。

もはやダーク・リベレイション対策は必須となり、割るのが一番手っ取り早いという理由から<マジカル・ストリーム>や<火竜の熱閃>の採用枚数が増えていました。

この2種を採用するために、必然的にデッキの種族は魔法使い族とドラゴン族に縛られてしまう...

というのが今までの流れだったのですが、このカードのおかげで多くのデッキが対ダーク・リベレイションの回答を持てたことになります!

例えばドラゴンや悪魔といった、単体のパワーはあるけれども、ダーク・リベレイションへの耐性が弱いテーマでもダーク・リベレイションを対策したデッキを組めるようになりました。

これにより、魔法使い族側も今までのように守りはダーク・リベレイションに任せておけばOKではなくなったため、新しい構築が求められます。

環境もまた動きそうですが、このような汎用性の高いカードの登場は嬉しい限りですね!

デッキ数×3枚欲しくなるカードです!

カード紹介

— 【公式】遊戯王ラッシュデュエル (@YuGiOh_RUSHDUEL) December 20, 2020

2月13日(土)発売

【デッキ改造パック 宿命のパワーデストラクション!!】

から

『左手に剣を右手に盾を』#ラッシュデュエル #SEVENS #遊戯王 pic.twitter.com/WjV4pUQPFB

|

左手に剣を右手に盾を 通常罠 【条件】自分の攻撃表示モンスターが攻撃を受ける相手モンスター(レベル9以下)の攻撃宣言時に発動できる。 【効果】攻撃してきたモンスターの元々の攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。攻撃を受けるモンスターの元々の攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。その後、自分の墓地の「右手に盾を左手に剣を」1枚を選んで手札に加える事ができる。 |

ノーコストで打てる罠の中では強力な効果を持ちますが、細かいところで注意が必要です。

例えば

- 直接攻撃時には発動できない。

- レベル10以上のモンスターには打てない。

- 攻守の入れ替えはそのターンの終了時まで継続する。

- 効果が及ぶ相手の攻撃モンスターは1体のみ。それ以外は攻守が入れ替わらない。

現在、よく使われる最上級モンスターは守備力より攻撃力の方が高くなっています。

そのため、返り討ちにするためにはこちらが守備力の高いカードを用意して迎え撃つ必要があります。

最上級モンスターであれば

上級モンスターであれば

このあたりの採用が望ましいと思います。

下級モンスターに対して使うのはコスパが悪いため、できれば上級モンスター以上を返り討ちにしたいですね。

最後の回収効果は、使えたらラッキーくらいで考えた方がいいと思います。

<右手に盾を左手に剣を>自体がレジェンドカードのため、そうそう墓地に存在するカードではないからです。

カード紹介

— 【公式】遊戯王ラッシュデュエル (@YuGiOh_RUSHDUEL) December 15, 2020

2月13日(土)発売

【デッキ改造パック 宿命のパワーデストラクション!!】

から

『人造人間-サイコ・ショッカー』#ラッシュデュエル #SEVENS #遊戯王 pic.twitter.com/gpc9TpYERk

|

人造人間-サイコ・ショッカー 効果モンスター(LEGEND) 【レベル6/闇属性/機械族/攻2400/守1500】 【条件】なし 【永続効果】お互いは罠カードを発動できず、お互いの罠カードの効果は無効化される。 |

原作遊戯王や遊戯王OCGでも大活躍したサイコ・ショッカーがラッシュデュエル界にも堂々の登場!

このカードの存在によって、罠中心の戦術は破綻することになります。

レベル6モンスターの中では<デーモンの召喚>に次ぐ高ステータスなことも魅力的!

効果も強いですし、さすがはレジェンドカードですね!

選択肢が増えてきたことで、どのレジェンドカードを選ぶかで個性が出るようになりました。

ただし、こちらも罠を使えない分、相手の最上級モンスターの攻撃には弱いため、使い所には十分注意が必要です。

最後の詰めとして使いたいカードですね!

今までのように、ダーク・リベレイションを3枚積んでおけばOKとはならないと思います。

コロナの影響で大会の開催は自粛されていますが、デッキ研究は自粛せずにやっていきましょう!笑

それでは、またお会いしましょう!

カマクラルでした。

カマクラルはTwitter及びYouTubeで遊戯王ラッシュデュエルに関する情報を発信しております。

また、参加者360名を超える国内最大級の遊戯王ラッシュデュエル専門Discordのサーバー副管理人も務めており、ガチ対戦のリーグ戦やカジュアル大会の交流会、チーム戦も開催しております。

今回の記事を読んで興味を持たれた方やラッシュデュエルを始めてみたい方、対戦相手をお探しの方は是非とも遊びに来てください!

- Twitter @yugiohbar

- youtube マンゾクテクニカルチャンネル

- 遊戯王ラッシュデュエル専門Discord

- 個人ブログ こちカマ(こちらカマクラルのラッシュデュエル派出所)

posted 2020.12.29

【2020年12月編】

こんにちは、遊々亭@遊戯王ラッシュデュエルです!

この販売ランキングでは売れたカードをその時のテーマに沿ってランキング形式で紹介していきます!

今回は2020年12月の現時点での売れ筋カードを紹介します!

販売ランキングTOP3

| 3位 |

|---|---|

| <SR天の加護> | |

通常魔法 |

第3位は天の加護!

主に手札に被ったマキシマムモンスターを捨ててLとRを探しに行く役割のカードですね。

マキシマム以外の最上級モンスターが手札に集まりすぎてしまった場合などでも、手札枚数こそ減ってはしまいますが、事故解決の糸口となるかもしれません。

手札に特定のカードを3枚揃えなければならないマキシマムデッキの特性から、手札交換能力が重視された故のランクインという印象です。

| 2位 |

|---|---|

| <Rライト・ソーサラー> | |

通常モンスター |

第2位はライト・ソーサラー!

何の効果も持たない通常モンスターですが、魔法使い族でATK1500の☆4という点がとても重要です。

加えて<セブンスロード・マジシャン>の属性参照のために、マジシャン自身や<メイジ>と被ることで過剰になりがちな闇属性ではないことから<ダーク・ソーサラー>よりも優先度が高いと言えるでしょう。ATK1500下級モンスターの総数自体も増やすことができ、魔法使い族中心のデッキの構築の柔軟さと強さを大きく底上げするカードとして注目されています。

| 1位 |

|---|---|

| <SRコズミックストリング・ヌードルイダス> | |

効果モンスター |

第1位はコズミックストリング・ヌードルイダス!

特定のフィールド魔法を要求されはするものの、大抵のモンスターを全滅させることができる効果を持つATK2500のモンスターです。

相手のターンもATKを2500以上に保てるカードはそこまで多くなく、2400以下は<連撃竜ドラギアス>にアドバンテージを稼がれてしまうため、この基準ラインをクリアしているのは非常に優秀と言えますね。

墓地にモンスターが多く貯まっていることで効果を発揮できる<火麺上忍ゴックブート>などと組み合わせると条件も無駄なく活用できます。

今回の販売ランキングは以上です。次回もお楽しみに!ヾ(*'ω'*)ノシ

遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 遊戯王ラッシュデュエル担当Twitter】 @yuyutei_rush

posted 2020.12.25

第2弾 開催!!

こんにちは、遊々亭@ラッシュデュエル担当です!

お客様の日頃のご愛顧に感謝致しまして、冬のサプライズをお届けします!

遊々亭 2020年 WINTER SALE 第2弾を本日12/25より開催します!!

今冬もシングルカード特価販売に、ご購入者様ポイントキャンペーン、そしてご購入者様プレゼントと、

お買い得で楽しさいっぱいの大セールとなっております!

是非この機会に遊々亭 2020年 WINTER SALEを覗いてみてくださいね!

- シングルカード特価販売!

欲しかったあのカードがお得に買えちゃうかも!? - WINTER SALE福袋販売!

WINTER SALE限定の福袋を販売!! - さらに!シングル3,000円以上お買い上げのお客様に

もれなく『遊々亭オリジナルストレイジボックス』プレゼント!

今回のWINTER SALEでも、特集としてさらにお得なカードをご紹介!!

WINTER SALEの特集ページはこちら!

SALE恒例!今年もお楽しみの期間限定「福袋」をご用意しております!!

WINTER SALE福袋の販売ページはこちら!

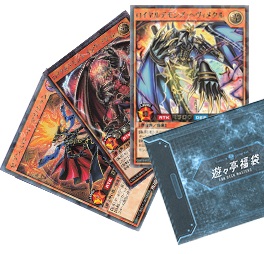

| ラッシュデュエル WINTER SALE福袋、販売開始! 様々なキャラクターたちの切り札となるカードのシークレットレア・ラッシュレアを多数封入! 大当たりは「ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル」! SR以上2枚+R以下1枚。 |

|

さらにさらに、シングルカードご購入様にはオリジナルグッズのプレゼントも実施しちゃいます!

遊々亭 WINTER SALE(20/12/18~21/1/3)中にシングルカードを3,000円以上お買い求めのお客様にはもれなくこちらの『遊々亭オリジナルストレイジボックス』をプレゼント致します!

遊々亭公式Twitter、広報担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!

【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news

【遊々亭 ラッシュデュエル担当Twitter】 @yuyutei_rush