遊々亭攻略ブログ

ChaosTCG|カオス 遊々亭Blogです。

遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、ChaosTCG|カオスに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!

posted 2016.04.22

Byすぎなみ

お疲れ様です。すぎなみです。

毎度恒例のコラム記事、今回はデッキ構築編でお送りします。

ちなみに、あくまでも『自分はこうやって組んでいます』という一例なので、合っているとか間違っているとかは無いと思っています。

ですので、「そういった組み方もあるんだー」程度の気持ちで見て頂ければと思います!

~ デッキの作成方法に関して ~

■新しくデッキを作成する際に、どのような点を意識してデッキを組んでいますか?

ChaosTCGの場合は、新しくデッキを作成する際は、以下のような順序でデッキを組んでいます。①パートナーを決める

②専用フレンドの有無を確認しつつ最終盤面をイメージする

③エクストラに投入するカードを決める

④(エクストラを含め)登場させたいターン数を想定して投入枚数を決める

⑤セットの投入枚数を決める

⑥余った枠にイベントを投入

流れが違う場合もありますが、大体はこのような形でデッキを作成しています。

①パートナーを決める

ChaosTCGのシステム上、パートナーを決めない事には始めることができませんので、まずはパートナーを決めます。決める際の条件は、プレイヤー個々で違うと思います。

自分の場合は、基本的には好きなキャラ or 好きなテキストで組んでます。

最終的に変わる時もありますが、まずは最初にビビっと来たキャラを直感で選択する事が多いですね(゚∀゚)

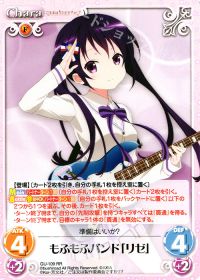

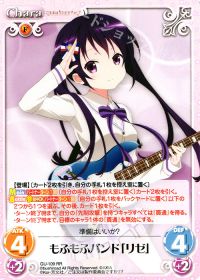

という訳で、今回は<RRもふもふバンド「リゼ」>を選んだ想定で、話を進めていきたいと思います。

②専用フレンドの有無を確認しつつ最終盤面をイメージする

①で選んだパートナーの持っているテキストからデッキの方向性を決めて、合わせる形で盤面を形成していきます。最初から複雑に多数の攻め方を混ぜ込むと混乱しやすいので、焼きなら焼き、レストならレストといった単純なイメージで固めていきます。

この時に、『どう動いたら打点が通りそうか』を考えることが多いです。

<RRもふもふバンド「リゼ」>の場合は、先制攻撃を持つキャラすべてに貫通を与える事ができるので、『先制攻撃持ちを多く並べて、多面貫通を達成しやすくする』事をデッキの方向性を定めて、それに合わせる形で最終盤面をイメージします。

なので、今回は以下のキャラを採用した盤面を、最終盤面として定めます。

※これは個人的に強いと思っている盤面で理想盤面という訳ではないので、誤解の無いようお願いします(>人<; )

③エクストラに投入するカードを決める

最終盤面が決まったら、次はエクストラデッキに採用するカードを決めます。盤面に置く予定のカードのネームからエクストラ可能なネームを確認して、盤面復帰の手段や全体上昇系・焼きやレスト系を、パートナーのコンセプトに合わせて選んでいきます。

その際、②で選んだキャラ以外のネームが増える事もあるのですが、その場合は、(パートナーを含む)キャラのネームの合計種類数が最大でも8枚になるように選択しています。

また、8種類を超える場合は、そのネームが絡むエクストラは非採用にしています。

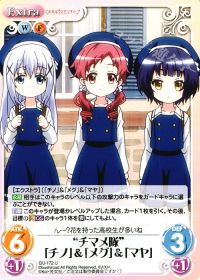

今回の<もふリゼ>の場合は、先制攻撃持ちすべてに貫通を付与する事と、<U“チマメ隊”「チノ」&「メグ」&「マヤ」>によるガード不能による攻めを勝ち筋にしたかったので、それらと相性のいいカードを選択していきました。

採用したカードはこんな感じ

④(エクストラを含め)登場させたいターン数を想定して投入枚数を決める

この部分はちょっとややこしいです(´・ω・`)簡単に説明すると『理想的に動いた際のキャラ登場順を思い浮かべて、序盤に登場させたいキャラの投入枚数を多くする』といった内容になります。

今回は<RRもふもふバンド「リゼ」>をパートナーに据えたデッキを例に挙げて説明します。

まず、思い描いている盤面は②でも書いた通りの盤面となります。

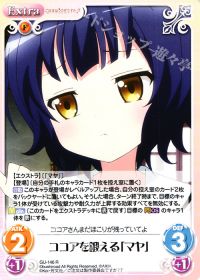

<U“チマメ隊”「チノ」&「メグ」&「マヤ」>はレベルアップさせる必要がある為、可能な限り初ターンに登場させたいです。

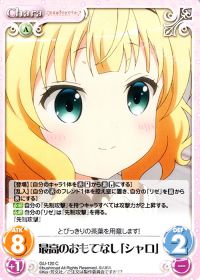

専用フレンドである<C最高のおもてなし「シャロ」>は、<もふリゼ>の効果を最大限に発揮する事&全体的な打点の向上にも繋がるので、2ターン目までには登場させたいです。

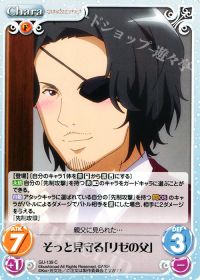

<Cそっと見守る「リゼの父」>は、<もふリゼ>と相性がいいので投入したいですが、序盤に出ても効果の期待値が少ない為3ターン目以降に。

<Cイヌミミ「ココア」>を含む各種ココアネームは、妨害系や状況改善を期待して入れているので、相手次第では早めに登場させたいですが、代わりに自分の展開も遅れるので状況次第な形です。

以上の点を踏まえて、採用するネームは以下のカードにします。

優先順位も上から順番な感じです

リゼ

チノ

マヤ

メグ

シャロ

ココア

リゼの父

モカ

あとは、上から順番に枚数を投入していき、いい感じの枚数になるように枚数を調整していきます。

大体30~32枚を目指します。

⑤セットの投入枚数を決める

セットカードは、最初は4~6枚入れるようにしています。基本は、携帯互換・アプリオ互換・帽子互換から、パートナーに合う物から1種4枚+カメオ互換を2枚いれています。

この配分は後々回していくと代わりますが、最初は絶対にこの枚数を入れています。

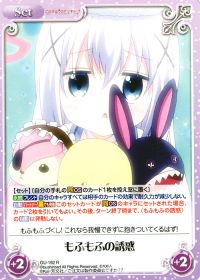

ちなみに、<もふリゼ>の場合は、先制攻撃に貫通を付与できる点・<U“チマメ隊”「チノ」&「メグ」&「マヤ」>には貫通が無い点を考慮し、<Uモカのめん棒>と<Cラビットハウスの新制服?>を選択しました。

⑥余った枠にイベントを投入

上記で投入したキャラ・セットの枚数から、余った部分へイベントカードを投入していきます。イベント毎の優先順位は特別決めていませんが、攻め札と守り札の割合が6:4になるように投入する事が多いです。

仮にキャラを30枚でセットを6枚にした場合は、残枚数が14枚となるので、攻め札8枚守り札6枚といった形ですね。

これでひとまずのデッキが完成となります。

あとは、実際に回してみてから枚数の増減を繰り返していく形になってます。

■デッキの投入枚数を決める場合、以下の①②③のパターンのどれが多いですか?

①入れたいカードを各1枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を増加させる。

②入れたいカードを各4枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を減少させる。

③とりあえず回してから考えるので、キャラは各4枚、イベントは各2枚、セットは空いてる枚数に合わせる。

ちょっとイメージは違いますが、自分の場合は③に近い動きをする事が多いです。キャラが各4枚、セットが4+2枚、イベントが専用イベントは4枚で他は各2枚、そこからデッキに合うように枚数を調整してデッキの形にして、後はデッキを回しつつ増減させていきます。

枚数を調整する際は、キャラは想定ターン数の遅い順に減らし、イベントは役割に合わせて減らします。

デッキを回しつつの増減の方は感性で弄っている部分が多いので、ここでは特に明言できないですorz

以上が、デッキ作成に対するコラムへの回答となります。

普段なんとなーくで組んでいますが、いざ文字にしてみると結構長い感じになるのですね・・・

今回の記事に関しては、あまり鵜呑みにせず、各々に合ったデッキの組み方を模索して頂ければと思います。

ってわけで、今回は以上!

次回もよろしくお願いします。

posted 2016.04.21

Byつっちー

お疲れ様です。つっちーです。

今回はコラムについての記事を書かせていただきました。

■新しくデッキを作成する際に、どのような点を意識してデッキを組んでいますか?

最初にデッキコンセプトを決め攻め主体か守り主体か決めて構築しています。攻めでも焼き主体とレスト主体があるのでそれにそった構成をしていきます。

今回は焼き主体の例で解説していきます。

※画像のカードを全て投入するわけではありませんが、説明の為に表示しています。

最初にキャラですが焼き主体で組む際は単体5点焼きのエクストラや全体3点焼きのエクストラのネームキャラを優先的に採用しています。

以前はピン5点のエクストラがダブルのネームのエクストラが多かったですが、最近は単体ネームでのエクストラが増えているのキャラを少なく構築していきやすくなっていると思います。

この時点でキャラの種類がパートナー含め3~4種類になっていると思いますので、残りのキャラとして専用フレンドがいれば専用フレンド、アタッカーキャラ、永続上昇や全体上昇エクストラになるキャラを採用していき7~8種類のキャラで28~32くらいになるようにキャラを構成してます。

次にセットですが自分は携帯互換4枚か帽子互換4枚のどちらかパートナーテキストに合わせ採用しています。

最後イベントですがキャラとセットで32~36つかっているのでイベントで14~18枠イベントをいれられます。

ここでいかに攻め札をつめられるかがデッキの肝になってくると思います。

優先的に採用していきたいのは凹むや一蹴互換の相手のキャラを裏にするカードです。相手の焼きメタを裏にしたり永続上昇を裏にして焼きの点数を合わせたり1番使用することが多くなると思います。

次に攻めでも守りでも活躍できる振り幸や失策を投入します。

残り枠で相手の焼きメタを割るためのセット割りやラドン追加の焼きイベントとなるリバース6点焼きやリバース5点をいれ余った枠に最小限の守り札として懇願や断金を入れ、枚数を調整しデッキの完成となります。

■デッキの投入枚数を決める場合、以下の①②③のパターンのどれが多いですか?

①入れたいカードを各1枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を増加させる。

②入れたいカードを各4枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を減少させる。

③とりあえず回してから考えるので、キャラは各4枚、イベントは各2枚、セットは空いてる枚数に合わせる。

『②入れたいカードを各4枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を減少させる。』にする事が多いです。

基本的に構想する盤面や展開に絶対必要だと思うものは最大枚数の4枚投入しなるべくそのカードに触れるようにし、事故を減らすように構築してます。

キャラに関しては重要度高いキャラの場合は別テキストの同ネームカードを入れ6枚にしたりとゲーム中そのネームに触れる確率をあげたりもします。

やはり構築してプレイする際1番怖いのが事故だと自分は考えてるので必要なカードの枚数を増やしリスクを回避していくようにしてます。

今回は以上となります。

この内容がデッキ構築の参考になれば幸いです。

ありがとうございました。

次回更新ご期待下さい。

posted 2016.04.21

Byロード

こんにちは。ロードです。

今回はデッキ構築の仕方のコラムについて書こうと思います。

■新しくデッキを作成する際に、どのような点を意識してデッキを組んでいますか?

まず当たり前ですが、パートナーを決めます。

次にフレンドの最終型4枠を考えます。基本的にパートナープラスフレンド4枠は自分は4枚ずつ入れるのでこれで20枚になります。

ここに加えて合体してエクストラをする場合や、相手を見てフレンド枠が4つでは足らない場合5枠目、6枠目のキャラを投入します。大体キャラは24~28になるように組んでいます。

ユニットを投入したり、極端にドローが多い場合は個の限りではありません。

基本的に専用フレンド、リカバリー単機をしつつ盤面にいて強いと感じるキャラ、サブアタッカー、メタキャラ、受けキャラと役割を考えて出したい順番を考えて投入していきます。

その際初手で出せるキャラを8~12、リカバリー条件やCIPリカバリーを4~8くらいで投入していくとキャラを出せずターンを渡すことやリカバリーできないという事が減るラインかなと。勿論デッキのドロー量やリカバリー持ちエクストラとの噛み合いにもよります。自ら裏を作れるパートナーなんかは極端な話全部リカバリー条件キャラでもいいわけですw

次にパートナーに貼るセットを決めます。帽子(ISだと類似)、携帯、アプリオから大体は選択ですね。

時間が許されるなら上の3つは全部試してみるといいですね。帽子を入れていても意外とハンド超過やドローを放棄していることもあります。

そうして次に焼きメタ、回収メタが盤面に足らない場合ノーコスト通信機やヴァイオリン等を入れます。

ガンガン攻め一辺倒のデッキを組むときは逆にセットを最大限まで絞ります。

セット嫁の場合性質によってバラバラですが8~12くらいセットをいれるので逆にイベントが減ります。もしくは大量ドローが可能な場合キャラも削ります。

こうして組んでいくとだいたい残りのメイン枠が14前後になり、イベントに移ります。

最近ではふりさち、貫通無効、通い妻、棄権、つーんと必須パーツを入れていき余ったところでセット割、攻め札、その他の守りや補助カードを入れるといった具合で回しやすくなるかと思います。

攻めデッキの場合除去やパンプが増え、セット嫁や回収を多くするデッキでは除去やセット割が増え、その代わりに満遍なく触れるため枚数を減らしていき投入カードの種類が増える傾向にありますね。

そしてエクストラは盤面から見て大体決まってきてますね。自分は回していて10枚で収まらない時はあえて10枚オーバーで何戦も回し使用率を見て決めたりします。

■デッキの投入枚数を決める場合、以下の①②③のパターンのどれが多いですか?

①入れたいカードを各1枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を増加させる。

②入れたいカードを各4枚ずつ入れた後に、デッキの枚数に合うように枚数を減少させる。

③とりあえず回してから考えるので、キャラは各4枚、イベントは各2枚、セットは空いてる枚数に合わせる。

2を選びます。

まず毎試合しっかり動くように組みたいので。イベントなんかは相手によって必要ない可能性が出てくるカードを2枚にし、頻度が少なければ1枚にしたりとします。

4枚入れたカードは触れる期待値が一番高いです。触れる確率を高め安定して回すというのが自分の理想です。

長くなりましたが以上です。